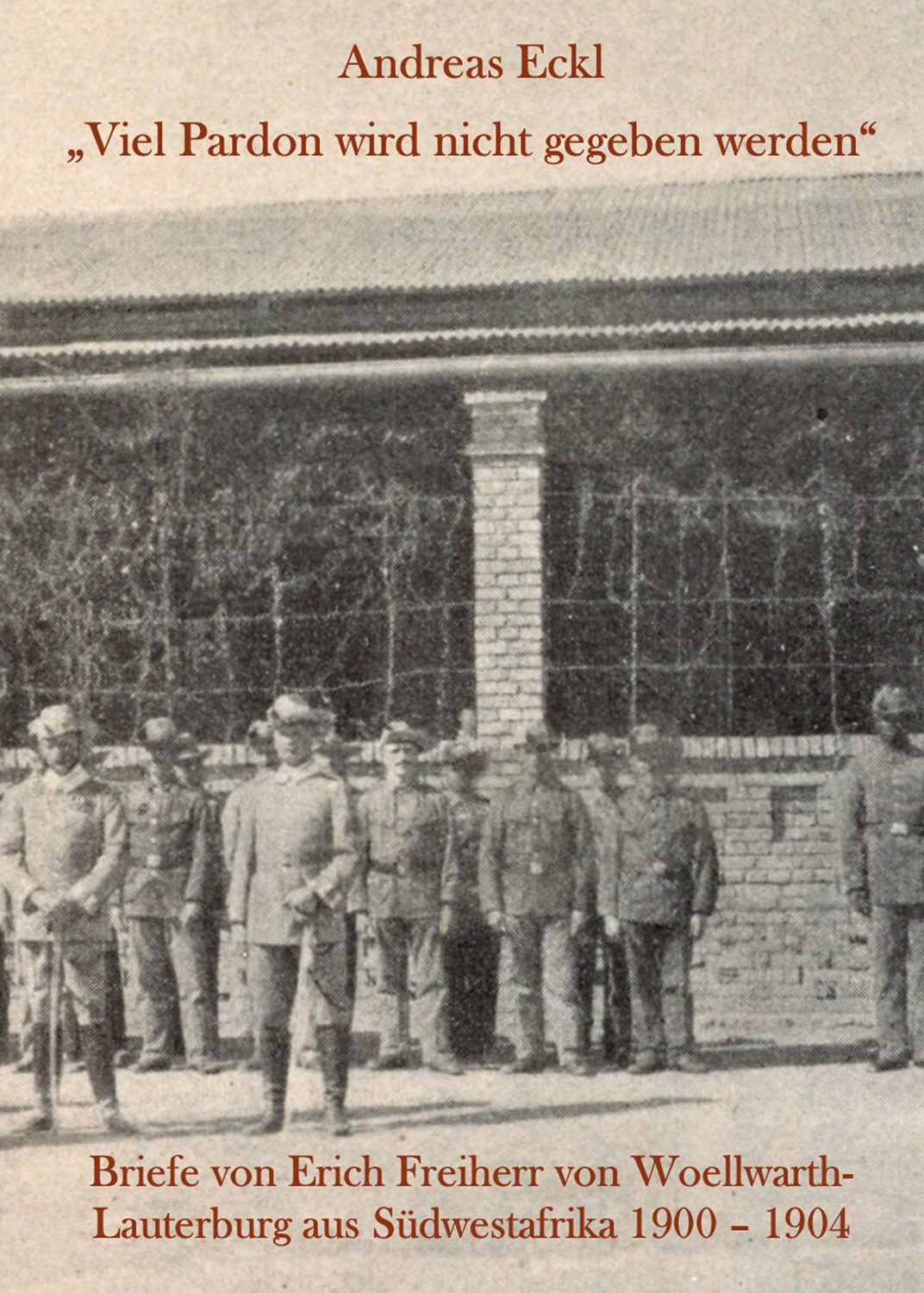

Andreas Eckl

„Viel Pardon wird nicht gegeben werden“

Briefe von Erich Freiherr von Woellwarth-Lauterburg aus Südwestafrika 1900 – 1904

Quellen zur Kolonialgeschichte, Band 8

Broschur, 15 x 21 cm, 142 Seiten,

11 Abbildungen

Bochum, Juli 2022,

ISBN 978-3-939886-11-2

19,80 EUR

Aus der Einleitung

Die Briefe an die Eltern und Geschwister sind in Art und Ton nicht zu vergleichen mit einem privaten, nicht für eine Öffentlichkeit bestimmten Tagebuch. Intimes, wie etwa Wahrnehmung von und Kontakte zu Afrikanerinnen, ist in Familienbriefen nicht zu erwarten. Und natürlich wollte Woellwarth seine Eltern nicht nur an seinem Leben teilhaben lassen, sondern diese in erster Linie auch beruhigen. So suchte er sein Leben in Deutsch-Südwestafrika stets als sorgenfrei darzustellen, wie etwa beispielhaft im Brief vom 29. Mai 1901: „Im übrigen kann ich Euch wie immer mitteilen, daß es mir stets vorzüglich geht und ich mich auch hier, fern von der Zivilisation, äußerst wohl fühle.“ Eine Schilderung von Mühsal und Leiden ist in diesen Lebenszeichen an die Lieben daheim daher auch nicht zu erwarten. Und anders als Tagebücher, zumal wenn es sich um Echtzeit-Tagebücher handelt, sind seine Briefe von Ausnahmen abgesehen nicht im Feld oder auf Pad, nicht am Tag des Erlebens geschrieben, sondern fassen seine Erlebnisse und Eindrücke in der Retrospektive für einen zurückliegenden, unter Umständen längeren Zeitraum zusammen.

Mag er so in seinen Briefen, die er in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen schrieb, manches verschwiegen haben, so geben seine Briefe doch die Essenz dessen wieder, was er als berichtenswert erachtete. Sein Alltagsleben, sein Leben auf Reisen und im Feld, die Jagd, auch den bisweilen langweiligen Dienst. Die Briefe, geschrieben über einen Zeitraum von annähernd vier Jahren, ermöglichen so einen Einblick in das Leben, die Aufgaben, Pflichten und (einen Teil der) Vergnügungen eines Offiziers der Kaiserlichen Schutztruppe in Südwestafrika.

In erster Linie von herausragender Bedeutung als Quelle sind Woellwarths Briefe aber insofern, als sie die letzten Jahre vor Beginn des Herero-Krieges umfassen. Während die Kriegsjahre allein aufgrund der hohen Zahl von etwa 20.000 in Deutsch-Südwestafrika zum Einsatz gekommener deutscher Soldaten in Tagebüchern und Briefen, aber aber in publizierter Memoirenliteratur Niederschlag gefunden haben, sind Quellen für die Jahre unmittelbar vor Ausbruch des Krieges relativ selten. Und doch sind es diese Jahre, die für die Kriege ab 1904, die ganze Gesellschaften an den Rand der Existenz drängten, von entscheidender Bedeutung waren, sind hier doch die Hintergründe für den antikolonialen Kampf der Herero zu suchen, und sind es doch diese Jahre, in denen die Bereitschaft, und schließlich der Entschluss zum bewaffneten Widerstand reifte.

Die Briefe Woellwarths zeichnen ein beredtes Stimmungsbild der Jahre vor 1904 – freilich nur aus der Perspektive eines deutschen Offiziers. Der Ausbruch des Herero-Aufstandes in Südwestafrika im Januar 1904 traf die koloniale Gesellschaft vollkommen unerwartet wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Mit der Unterwerfung von Hendrik Witboi 1894 wähnte man die Kolonie – abgesehen von lokal begrenzten, kleineren Unruhen, die keine größere Gefahr für die koloniale Siedlerschlaft darstellten – als weitestgehend ‚befriedet‘ – oder, in den Worten von Woellwarth, die afrikanische Bevölkerung als „zahm“ (Brief vom 7. Oktober 1900). Die Briefe Woellwarths offenbaren ein optimistisches Fortschrittsdenken, das in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts die Zukunftserwartungen für die Kolonie bestimmte. Die ‚Pionierzeit‘ ging ihrem Ende zu, immer mehr Siedler und Soldaten kamen ins Land, immer weitere Militär-, Polizei-, Post- und Heliographenstationen wurden eröffnet, die Eisenbahn beständig ausgebaut bis nach Windhuk, die Mole in Swakopmund und damit die Landungsmöglichkeiten verbessert, selbst die Rinderpest schien man in Griff zu haben, ja sogar die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria hielt Woellwarth für möglich. „Wir haben jetzt so häufige Postverbindung, daß man sich gar nicht mehr auskennt“, so Woellwarth im Brief vom 19. November 1903. Freilich, der Fortschritt brauchte auch weniger erwünschte Entwicklungen mit sich: Die Regulierung der Jagd etwa, oder die Einführung einer Hundesteuer in Karibib: „Es ist fabelhaft, wie sich dieser Ort seit Juli entwickelt hat, wird nächstens Großstadt, hat sogar schon Hundesteuer.“ (29. Januar 1901).

Alles wähnt man in bester Ordnung und unter Kontrolle. Die einzige Bedrohung der kolonialen Ordnung scheint, wenn überhaupt, aus dem sog. Ovamboland im Norden zu drohen, das noch gänzlich ausserhalb des kolonialen Herrschaftsbereichs lag. Im Alltag freilich war davon nichts zu merken: Exerzieren, Ausbildung der Kompanien, Versorgung der Pferde, Rekognoszierungsreisen und Jagdausflüge – darin bestand zu weiten Teilen das Offiziersleben in der Schutztruppe. Es war eine trügerische Ruhe. Bezeichnend für dieses trügerische Sicherheitsgefühl ist ein von Woellwarth wiedergegeben Ausspruch von Gouverneur Leutwein, der Anfang 1903 gesagt haben soll, „so lange er hier sei, falle kein Schuß mehr“ (Brief vom 8. September 1903).

Liest man Woellwarths Briefe jener Jahre, ist es schwer zu verstehen, wie unempathisch die koloniale Gesellschaft gegenüber der Lebenssituation der afrikanischen Bevölkerung war. Und in dieser Hinsicht ist gerade auch das beachtenswert, was Woellwarth in den Briefen nicht zur Sprache bringt. Nichts nimmt er wahr bzw. erachtet er als erwähnenswert von den vielen Missständen, die letztlich mit zum Aufstand führten: die sexuelle, wirtschaftliche und soziale Ausbeutung und Unterdrückung, die zunehmende Verschuldung, der Raub des Landes; Ungerechtigkeiten, Ungleichbehandlungen und Willkür gegenüber Afrikanern interessierten offenbar niemanden. Die afrikanische Bevölkerung wird überhaupt nicht mehr als Akteur gewertet, ihre Nöte und Bedürfnisse noch nicht einmal ignoriert, sondern schlicht nicht gesehen, sie gelten als primitiv und lethargisch. Exemplarisch hierfür sind seine Schilderungen vom 7. Oktober 1900, in denen er über Zusammen-treffen mit Banjo und Kajewaro berichtet, zweier bedeutender und einflussreicher Ovahona, im kolonialen Sprachgebrauch als ‚Kapitän‘ bezeichnet:

Auszug aus dem Inhalt

„Am 12. machten wir Mittagsrast in Okuakatjiwi und kamen gegen Abend nach Otjombonde. Hier ist eine der größten Sehenswürdigkeiten der Kolonie, Kapitän Banjo, der schwerste Herero. Derselbe sitzt schon seit Jahren von morgens bis abends im Kreise seiner „Grootleute“ vor seinem Pontok. Er ist so korpulent, daß er schon seit 6 Jahren nur von 2 starken Männern gestützt gehen kann. Er bot uns als Begrüßungstrunk sehr wenig appetitlich aussehende „Omeire“ (saure Milch) in einem noch schmutzigeren Gefäß, nachdem er selbst zuerst daraus getrunken hatte. Letzteres ist eine alte Vorschrift zum Zeichen, daß das Getränk nicht vergiftet ist. Eine kurze Strecke hinter Otjombonde schlugen wir unser Nachtlager auf. Als wir eben abgesattelt hatten, kam eine Deputation von Grootleuten mit einem Schaf an, das uns der Kapitän zum Geschenk machte. Banjo läßt uns sagen, er sei „baing sick“ (sehr krank) und möchte Tabak, Schnaps und Thee haben, was wir ihm auch schickten. […]

Am nächsten Vormittag kamen wir an eine andere große Hererowerft zum Kapitän Kajewaro nach Ozongombo. Kajewaro war früher einer der berüchtigsten Wegelagerer, der keinen Frachtfahrer oder Kaufmann ungerupft vorüber ließ. Jetzt ist er natürlich auch zahm geworden. Er hat anscheinend dabei recht gute Geschäfte gemacht, da wir bei seiner Werft sehr viel Vieh sahen. Er soll vor der Rinderpest 20 000 Stück Großvieh gehabt haben. […] Als Kajewaro hörte, daß Banjo uns ein Schaf geschenkt hatte, ließ er auch sofort einen Hammel holen, wofür er von uns eine Büchse Fleischkonserven und Tabak bekam.“

[…]

Okahandja, 23. Januar 1904

Da am 25. der Regen aufgehört hatte, rekognoszierten Franke und ich mit 25 Mann die Übergänge über die beiden vor Okahandja liegenden Flüsse. Dabei kam es noch zu einem kleinen Patrouillengefecht.

Wie wir an frischen Fährten sahen, hatten die Hereros offenbar vorher den Fluß rekognosziert, aber für unpassierbar gehalten und waren anscheinend sehr erstaunt, als wir ihnen plötzlich in die Kochtöpfe schossen. Sie leisteten dann noch kurzen Widerstand, rückten aber dann alle aus.

Wir ritten nun nach Teufelsbach zurück und marschierten noch an demselben Tag bis an den Swakop vor.

Am nächsten Morgen – Kaisers Geburtstag – gingen wir unter einigen Schwierigkeiten über die beiden Flüsse, wunderbarerweise gänzlich unbelästigt vom Feind, der uns sehr unangenehm werden konnte, da die Ufer der beiden Flüsse dicht bewaldet sind.

Wir gingen nun zu Fuß in Schützenlinien auf Okahandja vor, das noch etwa 3 Kilometer entfernt war. Erst kurz vor dem Ort bekamen wir von den in unserer rechten Flanke liegenden Bergen Feuer. Ein Zug Artillerie über¬nahm die Deckung dieser Flanke; wir andern saßen auf und ritten im Galopp nach Okahandja hinein. Die Kugeln pfiffen uns zwar ordentlich um die Ohren, aber getroffen wurde niemand. Hier fanden wir alles günstiger vor, als wir erwartet hatten. Die Feste, der Bahnhof und ein in der Nähe liegendes Privathaus waren von uns besetzt; Zülow hatte mit 70 Mann von Swakopmund aus in einem befestigten Zug Okahandja noch rechtzeitig erreicht und reichlich Proviant und Munition mitgebracht.

Die Verbindung mit Karibib war dann allerdings unterbrochen worden. Ein Versuch sie wiederherzustellen, wurde durch die Hereros vereitelt. Die Bahnlinie zwischen hier und Karibib scheint an vielen Stellen zerstört. Die Eisenbahnverbindung mit Windhuk ist wieder hergestellt.

Gestern, am 28., hatten wir ein heftiges Gefecht in den östlich von hier liegenden Bergen, ans denen wir die Hereros, die eine fast uneinnehmbare Stellung besetzt hatten, vertrieben. Die Kerls schießen aber zu schlecht, so daß wir nur zwei schwer und einen leicht Verwundeten hatten.

Ich kam mit meinem Zug einmal in eine sehr unangenehme Situation, als ich beim Sturm einen unmittelbar am Fuß eines schroffen Berges fließenden Fluß überschreiten mußte, indem wir bis an die Knie in den Triebsand einsanken. Die Kugeln klatschten aber alle neben uns ins Wasser. Die Kletterei über die Berge war ziemlich anstrengend, hatte aber den Erfolg, daß heute kein Herero mehr in der Gegend von Okahandja ist. Wir erbeuteten zwei Pferde, eine Kiste Dynamit und viele gestohlene Sachen, hauptsächlich Sattelzeug. Wir haben von 6 bis ½ 12 Uhr gefochten.

Heute wurde noch die Umgegend durch Mannschaften der hiesigen Besatzung abgesucht. Es sind gestern ungefähr 25 Hereros gefallen, aber fast alle erst auf der Flucht, da die Stellungen so vorzüglich gedeckt waren, daß ihnen da gar nicht beizukommen war.

Heute, am 29., ist ein eingeborener Bote von Karibib hierher gekommen, der Nachricht brachte, daß die Besatzungen von S. M. S. „Habicht“ und „Wolf“ im Anmarsch sind und außerdem in den nächsten 14 Tagen Verstärkungen aus Deutschland eintreffen. Omaruru sei auch belagert, wird sich aber halten können. Jetzt haben wir nur noch keine Verbindung mit dem Osten und sind sehr in Sorge nur Gobabis. Mit den schwachen Kräften, die uns jetzt zur Verfügung stehen, können wir dort aber nichts machen, und wenn Gobabis nicht überrumpelt worden ist und sich bis jetzt gehalten hat, wird es sich auch noch halten können, bis die Verstärkungen kommen.

Morgen wollen wir nach Otjosasu reiten, wo noch eine größere Abteilung Hereros stehen soll. Wenn wir von dort zurückkommen, werden wir uns wahrscheinlich Karibib und Omaruru zuwenden. Glücklicherweise hat es in den letzten Tagen nicht mehr geregnet. Die Weide ist überall ganz vorzüglich, so daß sich unsere Pferde sehr gut halten.

In der ganzen Gegend, durch die wir in der letzten Zeit gezogen sind, waren die Wohnplätze der Hereros in aller Eile verlassen worden, sie haben sogar schon geerntete Gartenerzeugnisse, Mais etc. liegen lassen.

Bis jetzt ist mit Sicherheit bekannt, daß im Bezirk Windhuk 52 Farmer, 6 Frauen und 4 Kinder ermordet worden sind. Von ca. 59 Personen ist es wahrscheinlich, darunter zwei Gouvernementsbeamte und ein Legationsrat vom Auswärtigen Amt, die auf Reisen waren.

Im Süden scheinen die Sachen auch nicht sehr gut zu stehen, da der Gouverneur dort unabkömmlich ist. Jedenfalls muß jetzt, wenn die Verstärkungen alle hier sind, unter den Eingeborenen gründlich aufgeräumt werden. Gute Behandlung können sie eben nicht vertragen, und wenn dem Herero die letzte Kuh weggenommen ist, wird er auch arbeiten lernen.

Ich will nun schließen und den Brief zur Post geben. Es soll morgen versucht werden, Verbindung mit Karibib bezw. mit den von dort anmarschierenden Marinetruppen aufzunehmen, darum lebt wohl!